Deutsch Drahthaar vom Lennoxhof

Die Betreuung der Hündin nach der Geburt

Nach der Geburt wird meine Hündinnen immer geröntgt, um sicher zu stellen das sie auch wirklich leer sind.

Wie schon in anderen Artikeln erwähnt gehört dies für mich zum Zuchtstandart.

Des Weiteren erhalten meine Hündinnen direkt nach der Geburt 3 Tage lang Oxytocin s.c. da diese Verabreichungen zu Kontraktionen der Gebärmutter führt und so der ganze Detritus, der noch in der Gebärmutter verblieben ist, ausgeschieden wird. Außerdem ist Oxytocin sehr gut für die Anregung der Milchproduktion und für die Rückbildung des Uterus. Ebenso habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht der Hündin prophylaktisch Postpatrum 3- 5 Tage Amoxicillin oral zu verabreichen.

Nach abgeschlossener Geburt wird die Hündin gründlich mit warmem Wasser im Geburtsbereich abgewaschen und gut trocken gemacht, einmal mit Octenisept über die Schnalle und das Rectum desinfiziert. Alle Welpen werden noch mal in die Hand genommen, ordentlich kontrolliert und gewogen, dies alles wird dokumentiert.

Die Wurfkiste wird komplett sauber gemacht und mit einem neuen sauberen trockenem Vetbet ausgekleidet.

Ich nehmen gerade in der ersten Woche die weißen dazu, da kann man den Ausfluss der Hündin gut drin erkennen und beurteilen. Wichtig ist das man die Hündin auch zum Lösen regelmäßig nach draußen lässt und hr immer ausreichend frisches Wasser zur Verfügung stellt.

Die ersten 10 Tage nach der Geburt bekommt die Hündin von uns zusätzlich täglich 1-2 Ampullen frubiase Ca+ Trinkampulle, evtl. auch Arnica D6 und Traumel, in einem 200 g Becher Hüttenkäse oder Quark 40 % zu dem täglichen Futterrationen. (Diese haben wir ja schon ausführlich besprochen im Thema Ernährung der Hündin).

Die Geburt und das Säugen eines Wurfes bedeutet für unsere Hündin eine unglaubliche physische und psychische Leistung. Ja Hochleistungssport ist es was sie die 8 Wochen leisten muss, besonders wenn die Wurfgröße über 8 Welpen beträgt. Dies ist eine 24 Stunden Aufgabe für die Hündin, das ohne größere Ruhepausen.

Unermüdlich fordern die Welpen im steten Wechsel ihre Nahrung, ebenso unermüdlich muss die mütterliche Zunge für Sauberkeit und gute Verdauung sorgen.

Die erste große Mahlzeit mit all den Nachgeburten wirkt des Öfteren sehr gut abführend, da es sehr gehaltvolle Nahrung ist.

Eine schwarze Output-Flüssigkeit wird meist 1-2 Tage nach der Geburt ausgeschieden.

Auch wird die ersten Wochen postnatal ein aus Blut und Schleim zusammengesetzte zähflüssige Ausscheidung erfolgen. Dies spiegelt die natürliche Regeneration im Uterus der Hündin. Mit der Zeit verringert sich der Blutanteil. Besorgniserregend ist es nur, wenn im Ausfluss gelblicher Eiter auftaucht. Oder wenn nach der Geburt über längeren Zeitraum Fieber auftritt.

Ich hab die Erfahrung gemacht, seitdem ich 3 Tage postnatal Oxytocin subkutan spritzen, ist die Dauer dieses Detritus extrem verkürzt.

Zum Standard gehört bei mir auch, das ich der Hündin die ersten 14 Tage tgl. mindestens 1-mal Fieber messen.

Mann muss aber wissen, das nach der Geburt die Temperatur der Hündin beträchtlich erhöht sein kann.

In der Regel zwischen 39,2°C bis 39,8 °C. Sollte sie allerdings über 40,0°C ansteigen, empfiehlt es sich den Tierarzt zu rufen.

Auch hier habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht prophylaktisch der Hündin ca. 3 Tage postnatal das Amoxicillin zu verabreichen.

Wenn nach den ersten 3 Tagen die Temperatur nicht unter 39.0 ° C geht bitte den Tierarzt konsultieren.

Wie schon beschrieben steigt nach der Geburt der Nährstoffbedarf unserer Hündin steil an.

Noch mal zur Erinnerung, eine Hündin mit einem Körpergewicht von 30 Kg hat ein Erhaltungsbedarf pro Tag ab dem 30. Trächtigkeitstag von mindestens 7050 kJ der Zusatzbedarf der Hündin pro Tag ab dem 30. Trächtigkeitstag sind mindestens 4500 kJ pro Tag zusätzlich also mindestens 63,8% mehr als der Erhaltungsbedarf.

Dies zieht sich nach der Geburt noch weiter in die Höhe.

Der Bedarf ist hier je nach Wurfgröße noch viel höher. Es kommt hier also auch auf die Wurfgröße an.

Vier Welpen erfordern zumindest eine Verdoppelung der Futtermenge, sechs Welpen eine Verdreifachung.

Jetzt können sie errechnen was eine Hündin bei einem 14 Wurf umsetzt. Dies ist aber alles ausführlich bei Ernährung der Hündin beschrieben.

Durch den intensiven Stoffwechsel und der immensen Flüssigkeitsbedarf der Hündin zur Milchproduktion steigt der Wasserbedarf auf ein Vielfaches, daher muss frisches Wasser stets reichlich angeboten werden.

Über die Muttermilch werden Eiweiße, Fette, Mineralstoffe und Vitamine in großen Mengen an die Welpen abgegeben, diese Stoffe müssen wir unserer Hündin über die Nahrung wieder zuführen.

Viele wissen überhaupt nicht, welche wertvollen Stoffe ihre Hündin laufend an die Welpen weitergibt.

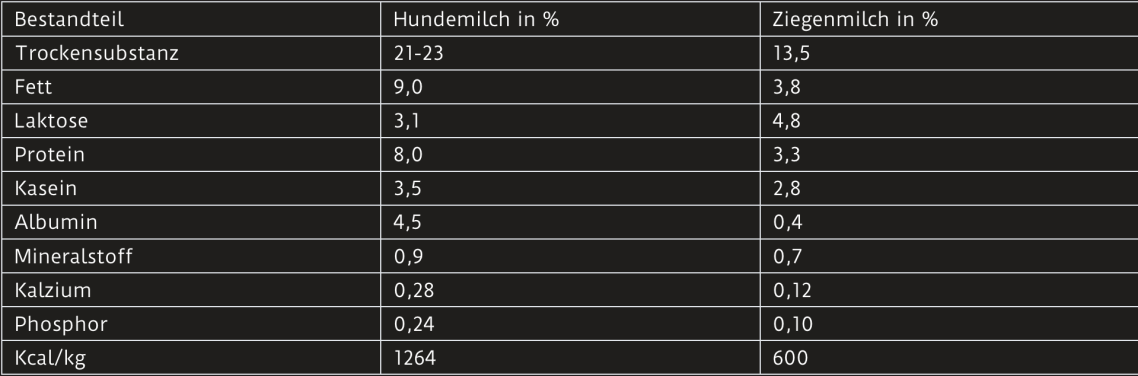

Die Hundemilch hat eine wahnsinnige Wertigkeit im Vergleich zur Kuh- oder Ziegenmilch.

Der Kaloriengehalt der Hundemilch liegt mehr als doppelt so hoch wie der bei der Kuh– oder Ziegenmilch.

Von besonderer Bedeutung ist der hohe Fett- und Proteingehalt der Hundemilch, aber auch alle anderen Werte liegen entscheidend über denen der Ziegen oder Kuhmilch. Dies ist natürlich auch der Grund, dass bei der Flaschenaufzucht von Welpen Ziegen und Kuhmilch in der Qualität den Anforderungen der Welpen keineswegs entspricht.

Studien belegen, Würfe die ausschließlich die ersten 3 Wochen mit Ziegenmilch groß gezogen wurden im Gegenzug zu den voll gesäugten Welpen von der Hündin, ihr Leben lang mehr gesundheitliche Probleme haben, viel anfälliger sind und oft auch optisch nicht so substanzvoll wie die voll gesäugten Welpen.

Tabelle im Vergleich der Zusammensetzung von Hundemilch und Ziegenmilch in Prozent:

Die Wissenschaftler Strasser und Leibetseder haben den durchschnittlichen Kalorienbedarf eines Welpen pro Tag in Kilogramm Körpergewicht errechnet. Dieser steigt naturgemäß von der Geburt bis zur 4. Lebenswoche, - parallel zum Welpen Wachstum und sinkt erst ab der zehnten Woche wieder ab.

Bei dieser Tabelle sind unterschiedliche Größen der Welpen bzw. ihrer Rasse zu berücksichtigen.

Diese Zahlen sollte man als Durchschnittswert für mittelgroße Hunde ansehen.

Ich rechne pro Kilogramm Körpergewicht, deshalb ist der Nahrungsbedarf bei Welpen im Alter von drei bis zehn Wochen, wenn die so richtig an Gewicht zulegen, enorm.

Um wieder auf unsere Hündin zurück zu kommen, in den ersten drei Wochen deckt die Hündin fast ganz alleine diesen großen Nahrungsbedarf ihrer Welpen, danach teilweise, entsprechend der Zufütterung durch den Züchter.

Ergänzend sei aber noch gesagt, dass während der ganzen Aufzuchtperiode die industriell vorgefertigte Welpen-Milch (wir haben sehr gute Erfahrung mit der von Meradog MERA essential mit 25,2 % Protein und 18 % Fett gemacht) auch in den Futternapf der säugenden Hündin, danach auch in die Ernährung der Welpen gehört.

Daher kaufe ich die immer in 10 kg Eimern.

Für die Hündin sind diese Welpen-Milchprodukte laktationsfördernd, sie enthalten für Hündin und Welpen ganz wichtige Zusatzstoffe.

Große Würfe bedürfen evtl. der Hilfe des Züchters hier zusätzlich Flaschenzusatzfütterung zu betreiben. Dies ist keine Kunst.

Jeder Wurf holt sich das aus der Hündin raus was geht, daher nochmal der Apel die Hündin sehr gehaltvoll, richtig und oft zu füttern.

Eine während der Säugezeit ordentlich gefütterte und gepflegte Hündin, der man rechtzeitig durch gezielte Zufütterung der Welpen bei der Aufgabe hilft, kann bereits zum Zeitpunkt der Welpenabgabe wieder in recht guter Form sein.

Je nach Wurfgrösse fangen ich zwischen dem 14 und 21. Tag mit dem Beifüttern an.

Durch die Überbeanspruchung im Körper der Mutterhündin in der Trage- und Säugezeit, aus der intensiven Nährstoffabgabe an die Welpen kann ein akuter Zusammenbruch des Stoffwechsels der Hündin entstehen.

Die Wissenschaft geht bei der Eklampsie von einer schweren Störung des Calziumstoffwechsels Ca+ und Vitamin und Hormonhaushaltes der Hündin aus.

Die äußeren Anzeichen der Eklampsie ähneln einem epileptischen Krampfanfall, sie unterscheiden sich aber dadurch, das die Hündin bei der Eklampsie nicht das Bewusstsein verliert.

Meist sind Unruhe und Winseln der Hündin erste Anzeichen, dann kommt es zum Muskelzucken. Charakteristisch für einen schweren Fall der Eklampsie ist die sägebockähnliche Stellung der Hündin, dabei werden alle Gliedmaßen steif ausgestreckt, der Kopf nach hinten gezogen.

Die Körpertemperatur ist stark erhöht, die Herzfrequenz sehr schnell, die Atmung keuchend. Ein solcher Anfall kann Stunden dauern, er bedarf sofortiger Tierärztlicher Hilfe. Dieser Anfall ist lebensbedrohlich für die Hündin.

Bei schnellem Handeln kann die Hündin durch intravenöse Injektion von Calcium gerettet werden, es werden auch Krampflösende Medikamente/Beruhigungsmittel zusätzlich substituiert.

Nach einem solchen Eklampsieanfall muss die Hündin in einen abgedunkelten Raum ruhig und unter ständiger Beobachtung untergebracht werden.

Eine Trennung von den Welpen ist jetzt unvermeidlich. Das Absetzen der Welpen ist deshalb erforderlich, um über den weiteren Milchabzug den Zustand der Hündin nicht noch zu verschlimmern.

Für die Hündin hilfreich sind kühlende Umschläge (mit Eisbeutel) auf die Milchleiste, Essigsaure Tonerde oder Quark.

Infusionsgaben Glucose 5 % mit 2 Ampullen Ca+ intravenös.

Wir sind sehr froh, dass wir noch nie in der Situation waren so etwas zu erleben.

Da das auch so bleiben soll, bekommen unsere Hündinnen direkt nach der Geburt die erste Woche die beschriebenen 2 Ampullen frubiase Ca+ in Hüttenkäse sowie ihr Welpen-Futter mit der Welpen-Milch plus Frischfleisch, Quark usw.

Ab dem 8. Tag bekommt die Hündin nur noch 1-mal täglich bis zum 10/14 Tag eine Ampulle Frubiase Ca+ ins Futter. Das Anrühren des Futters der Mutterhündin mit der Welpen-Milch behalten wir bis zum Absetzen der Welpen bei.

Es ist medizinisch umstritten ob die orale Gabe vom Ca+ prophylaktisch gegen Eklampsie wirksam ist und diese Eklampsie verhindern kann. Unstrittig ist aber auf jeden Fall, das derartige Substitutionen von frubiase Ca+ keinesfalls schädlich sind.

Ich hatten bei all den Würfen noch nie ein Anzeichen von Eklampsie, deshalb praktiziere ich das so weiter.

Die zweite Erkrankung, die in der Wurfkiste bei den Hündinnen auftreten kann, ist die Mastitis, Milchdrüsenentzündung.

Die Ursache dafür ist ein Milchstau. Deshalb muss während der ganzen Säugeperiode sorgfältig darauf geachtet werden, dass alle Zitzen von den Welpen gleichmäßig angenommen werden.

Stauungen treten besonders dann gerne auf, wenn nur zwei oder drei Welpen 8 oder gar 10 Zitzen zu Verfügung haben. Bei größeren Würfen ist es durch gezieltes Anlegen von kräftig saugenden Welpen an den verhärteten Zitzen möglich diese Stauung zu lösen.

Daher ist eine mehrfache Tägliche Kontrolle der Milchleiste der Hündin unerlässlich.

Erkennt man dabei Verhärtungen, dann muss man die Zitze leicht abmelken, die Milch auf Aussehen und Geschmack prüfen. Ist keine krankhafte Störung zu bemerken, dann hilft in aller Regel der kraftvoll absaugende Welpe.

Stellen wir aber ein Gemisch aus Eiter und Milch fest, so liegt meist ein bakterieller Infekt vor.

Dieser bedarf einer tierärztlichen Behandlung mit einem Antibiotikum.

Es gibt wohl auch da zusätzliche Möglichkeiten und Züchter Tipps wie die Benadryl- Lotion der Firma Parke-Davis, / Essig saure Tonerde/Einreibungen mit durchblutungsfördernden Mittel, bitte kein Heparin oder Voltaren usw., wichtig ist das die Hündin dabei immer außerhalb der Wurfkiste verweilen muss und bevor sie zu den Welpen gelassen wird muss alles ganz gründlich wieder entfernt werden.

Daher tägliche mindestens 2-mal eine Kontrolle des Gesäuges, Früherkennung ist hier wichtig, tägliche Temperatur Messungen der Hündin in den ersten 14 Tagen. Auch wichtig ist die Tägliche Säuberung der Wurfkiste und 1-2 mal täglich der Tausch von dem vet bet. Dieses kann wunderbar bei 90 ° C in der Waschmaschine gewaschen werden und trocknet ruck zuck.

Die Hündinnen laufen mindestens 1 mal täglich mit mir von Anfang an direkt am Tag nach der Geburt mit im Revier, anfänglich ½ später dann 1 Stunde lang , nach dieser ausgiebigen Revierrunde spritze ich die ersten 3 Wochen ihre Läufe und das komplette Gesäuge sowie ihre Schnalle und das Rectum sorgfältig mit dem Gartenschlauch und warmen Wasser ggf. mit einer ganz milden Seifenlauge ab und dann wieder klar mit warmen Wasser abspülen , danach ordentlich abrubbeln / trocknen dann geht es wieder frisch und Sauber in die Wurfkiste.

Die Hündinnen genießen sichtlich diese Auszeit aus der Wurfkiste.

So wichtig wie die Zeit der Hündin in der Wurfkiste auch ist, glauben sie nicht weniger wichtig bleibt die richtige Ausgewogenheit zwischen Wurfkiste, Nahrung und Bewegung der Hündin.

Dies ist von entscheidender Bedeutung, dass die Hündin sich recht schnell nach der Geburt auch körperlich bewegt und zu ihrer alten Fitness zurückfindet. Zum einen ist es für ihr Herz-Kreislauf-System wichtig, es stärkt das Herz, kräftigt die Lungen, trainiert die Muskulatur.

Der noch verbliebende Detritus (Zell- und Gewebsmassen die zurück in Uterus und Geburtskanal geblieben sind) wird auch durch die Bewegung der Hündin schneller mobilisiert da auch der Uterus sich durch Bewegung schneller zurückbildet und kontrahiert und somit schneller ausgeschieden.

Das heißt wie gesagt nicht das die Hündin täglich einen Marathon laufen soll, aber anfänglich ½ Stunde 1-2 x täglich, Steigerung auf 1 Stunde und dann ggf. wie vor der Geburt.

Den Welpen schadet es nicht, wenn sie gerade alle gesäugt wurden und dicke zufriedene volle runde Bäuche haben, das die Puppys dann mal 1 Stunde allein in der Wurfkiste verbleiben.

Das ist in der Natur nicht anders.

Manche Hündinnen muss man zu diesen Bewegungen/Ausläufen mehr oder weniger sanft überreden, da die lager- und Welpen Bindung recht intensiv ist. Trotzdem muss die Hündin zusätzlich zu dem 1-2 x täglichen etwas längerem Ausflügen auch alle 3-4 Stunden mal zum Lösen ins Freie gebracht werden.

Auch dies bedarf bei manchen Hündinnen sanfte Überzeugungskraft.

Kehren wir nun wieder zu dem eigentlichen Thema zurück „Betreuung der Hündin nach der Geburt“.

Wir gehen immer davon aus, dass der Hündin die beschriebene Eklampsie und Mastitis erspart geblieben ist.

Die Hündin wird sich in den ersten 2 Wochen sehr intensiv und konzentriert um die Ernährung und Pflege ihrer Welpen bemühen, ein Zeitabschnitt, in dem eine instinktsichere Hündin für die Welpenpflege keine menschliche Hilfe bedarf.

Mein Großvater hat immer gesagt, die ersten zwei Wochen musst du dich nur sehr aufmerksam um deine Mutterhündin kümmern, und um die Sauberkeit der Wurfkiste/Höhle.

Das Wichtigste ist das Gesäugen deiner Hündin täglich mehrfach zu kontrollieren und den Ausfluss beobachten und die Hygiene der Hündin durchführen. Der Ausfluss führt in den ersten Tagen zu deutlichen Spuren im Haarkleid und zwischen den hinteren Läufen. Körperwarmes Wasser ist da das beste Mittel.

Auch das Gesäuge sollte man täglich nach dem Laufen mit reichlich warmen Wasser abspülen.

Drei Wochen nach dem Werfen sollte die Hündin mehrfach täglich für 2 Stunden heraus aus der Wurfkiste.

Auch sollten Sie dafür sorgen, dass die Hündin im Wurf-Raum die Möglichkeit hat, sich selbstständig den Welpen mal entziehen zu können.

Aber immer über selbst entscheiden kann, wenn sie wieder zurück zu ihren Welpen möchte.

Ich habe eine Absperrung, die für die Welpen nicht zu passieren ist, für die Hündin es aber ein leichtes ist diese Barriere zu überwinden und sie sich dann im Nachbarzwinger entspannt in der Hundehütte oder auf der Hundehütte relaxen kann, sie die Welpen aber trotzdem im Auge hat und jederzeit rein und raus kann.

Dieses ist besonders in der Zeit, wenn die Hündin ihre Welpen abstillt von großer Wichtigkeit.

Bei aller Anerkennung der mütterlichen Aufgaben, die jetzt nicht nur noch die Ernährung und Pflege, sondern auch ihre so wichtige spielerische Erziehung umfassen, verdient die Hündin einige Schonung zwischendurch.

Die Welpen benötigen in dieser Entwicklungsstufe aber immer noch viel Schlaf, über diese Schlafperiode schaffen wir unserer Hündin langsam wieder den Übergang in ihr altes Leben.

Deshalb übernimmt bei uns der Mensch im Welpenalter zwischen der 4 und 8 Wocheneine eine ganze Reihe von Prägungsaufgaben und Führungsfunktionen und teilt die Aufgabe der Welpenerziehung mit der Mutterhündin.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.