Deutsch Drahthaar vom Lennoxhof

Probleme in der Gravidität

Die Hündin nimmt sowohl innerhalb der Physiologie ihres Sexualzyklus als auch während der Gravidität in gewisser Weise eine Sonderrolle innerhalb der Klasse der Mammalia (Säugetiere) ein.

Sowohl der Verlauf, und damit ist die Zeitachse des Sexualzyklus der Hündin, besonders aber die Phase des Metöstrus zu benennen, als auch besondere Vorkommnisse und damit im Alltag ersichtliche Symptome, machen aus der Hündin in verschiedener Art und Weise eine besondere Patientin: So ist z.B. die prä- östrale Blutung der Hündin ein einzel ständiges Merkmal – im Vergleich zur Frau handelt es sich nicht um eine Desquamationsblutung sondern vielmehr um eine sog. Aufbaublutung die sich zum vektoriellen Transport bestimmter Pheromone eignet.

Diese und weitere bemerkenswerte Tatsachen sollen uns im Folgenden wie ein roter Faden den Weg weisen.

Bereits der Deckakt kann bei der Hündin zu Verletzungen sowohl der äußeren als auch der inneren Geschlechtsorgane führen.

Durch die Besonderheit des Penisschaftknoten des Rüden und der damit in der Konsequenz vorkommenden Besonderheit des „Hängens“ während der Verpaarung sind vulvo- vaginale Verletzungen möglich.

Die Symptome einer solchen Scheidenverletzung sind in der Folge abhängig vom Ausmaß und Verlauf.

Uns fällt blutiger Vaginalausfluss auf, welcher bei oberflächlichen Verletzungen schnell zum Stillstand kommen kann, bei massiveren Schäden jedoch durchaus anhalten und zu ernst zu nehmendem Blutvolumenverlusten der Hündin führen kann.

Trotzdem sollten wir auch geringere Mengen von Scheidenausflussvolumina intensiv beobachten. Aus medizinischer Sicht sind bakteriell verlaufende Sekundärinfektionen möglich, die sogar komplikationsvoll verlaufen können.

Dabei spielen uns allen bekannte, resistente Keimfloren eine Hauptrolle. Liegen keine perforierenden Verletzungen vor (nur das Geschlechtsorgan selbst ist betroffen) so kann das Allgemeinbefinden der Hündin unbeeinträchtigt sein und bleiben.

Es ist zu jedem Zeitpunkt möglich, dass sowohl ein Ersttrauma als auch eine sekundär entstandene Infektion zu vaginaler Perforation beitragen können. Je nach Tiefe können solche Perforationen retroperitoneal - im Becken und noch nicht in der Bauchhöhle - oder sogar intraperitoneal - innerhalb der Bauchhöhle - ankommen.

Nun können Bakterien durch die tiefen, gesetzten Wunden einwandern und aufsteigen und zu heftigen Schwellungen und Infektionen führen. Solche medizinisch beachtenswerten Infektionen können einerseits zu Harn- und Kotabsatzbeschwerden beitragen, andererseits sogar eine eitrige Bauchfellentzündung zur Konsequenz haben.

Die Diagnose und Therapie sollten durch eine Tierärztin/ einen Tierarzt erfolgen.

Hat der Deckakt ohne Probleme stattgefunden und zur Aufnahme der Hündin geführt, können in den nun folgenden 63 bis 70 Tage verschiedene Probleme und Krankheitszustände beobachtet werden.

Ein möglicher Trächtigkeitsabbruch der Hündin kann dabei von infektiöser und nicht- infektiöser Ursache sein.

In der caninen Kleintierpraxis beobachten wir häufiger infektionsbedingte Schwangerschaftsabbrüche.

Dabei gilt im Allgemeinen, dass es zu jedem Zeitpunkt der Trächtigkeit zu einem Abbruch kommen kann.

In frühen Stadien der Trächtigkeit wird der Fetus dabei absorbiert, später kommt es zu einem Abort eines lebenden oder toten Fetus, zu einer Totgeburt oder einer sog. Mumifikation bzw. dem Verbleib des abgestorbenen Fetus in der Gebärmutter bis über den Geburtstermin hinaus. Stirbt ein Fetus in der späten Trächtigkeit wird er von Hündinnen- eigenen Stoffwechsel enzymatisch noch innerhalb der Gebärmutter zersetzt.

Dies kann zu übelriechendem Vaginalausfluss führen bis hin zu einer systemischen Erkrankung der Hündin („Blutvergiftung“).

Die Infektion mit dem Caninen Herpesvirus innerhalb der Trächtigkeit stellt erfahrungsgemäß die wichtigste Infektionskrankheit der tragenden Hündin dar. Betroffene Hunde stecken sich über Schleimhautkontakte an, entweder über die Schleimhäute des Nasen- Rachenraums, die Infektion erfolgt dann über den sog. oronasalen Weg, oder über die Schleimhäute der Geschlechtsorgane beim Deckakt. Wir sprechen in der Veterinärmedizin dann von einem Krankheitsprozess durch Tröpfcheninfektion. Zumeist liegt dann in der Folge eine lebenslange, latente Virusinfektion vor, wobei sich das Virus in besondere Gewebe des Körpers zurückzieht.

Herpesvirus- typisch findet die Replikation des infektiösen Partikels dabei in Nervenbahnen statt - hier fehlt eine Immunantwort des Körpers – das Virus nimmt eine Art Schlafphase ein.

Kommt es zu Stresssituationen im Körper der Hündin, denken wir an thermische Belastungen wie Hitze oder Kälte, veränderte Stoffwechsellagen eben zur Zeiten der Trächtigkeit und der Geburt oder der Gabe von Kortison (und damit einer Unterdrückung des Immunsystems) so kommt es zu einer spontanen Virusvermehrung des bereits im Körper schlummernden Krankheitserregers und die Hündin ist in diesem Moment dann auch infektiös für andere Tiere.

Die Welpen können sich dann entweder bereits während der Trächtigkeit anstecken, man spricht von einer diaplazentaren Übertragung, bei der Geburt durch Kontakt mit der Vaginalschleimhaut des Muttertieres oder nach der Geburt auf bereits beschriebenem, oronasalen Weg.

Infiziert sich die Hündin beim Deckakt kommt es zu einer diaplazentaren Übertragung, was einen Fruchttod zur Folge hat. Stirbt die Frucht dabei früh ab kann sie vom Körper der Hündin absorbiert werden.

Infiziert sich die Hündin erst im 2. Drittel der Trächtigkeit können die Früchte nicht mehr absorbiert werden, es kommt nach und durch den Fruchttod zu Mumifikations-, Frühgeburts- oder Abortprozessen.

Zur allgemeinen Verhinderung der Erkrankung ist die Impfung der Muttertiere veterinärmedizinisch anzuraten. Während der Trächtigkeit und 2 Wochen nach Geburt sollte eine strikte Absonderung von positiv getesteten Hunden von dem Muttertier inklusive Wurf erfolgen.

Weitere Infektionskrankheiten, die bei einem Abbruch der Trächtigkeit eine Rolle spielen können, sind die Infektion mit dem Staupevirus und Erkrankungen durch das Parvovirus. Parvoviren können – so wie bei der Frau – innerhalb einer Schwangerschaft neben dem Abort auch zu Missbildungen der Feten führen und werden über die Plazenta auf die Feten übertragen. Auch in diesem Zusammenhang sind impfprophylaktische Maßnahmen die richtigste Antwort zum Schutz der tragenden Hündin.

Die Trächtigkeit der Hündin darf in jeder Art und Weise als ein besonderer Stoffwechselzustand verstanden werden der nicht nur bestimmte Ressourcen beansprucht, sondern auch eine gelungene Energieversorgung voraussetzt.

Im Säugetierorganismus verantwortet beides die größte Drüse des Stoffwechsels – die Leber.

So stellen Belastungsgrade des hepatozytären Apparates auch eine nicht geringfügige Gefahr für den plazentaren Transport und damit der Schwangerschaft der Hündin dar. Canine Adenoviren stehen im direkten Zusammenhang mit der infektiösen Leberentzündung der Caniden – Hepatitis contagiosa canis – auch, wenn sich diese durch intensive Impfprogramme deutlich zurück gedrängte Infektionskrankheit der Hunde in Zentraleuropa als Rarität erweist.

Neben den beschriebenen, viralen Infektionskrankheiten finden sich auch bakterielle Belastungen der Trächtigkeit durch Pyogenkeime, Salmonellen und Brucellen. Sogar parasitäre Belastungen der Tragzeit der Hündin durch Neospora und Toxoplasma müssen berücksichtigt werden.

Weitere Besonderheiten der Schwangerschaftszeit der Hündin:

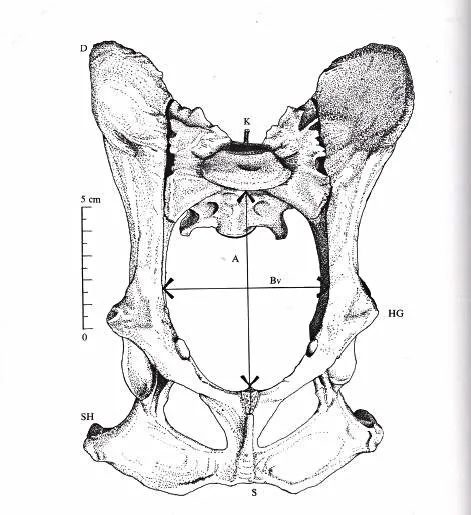

Die Einfrüchtigkeit der Hündin ist ein unphysiologischer Zustand, da alle caninen Säugetiere zu den multiparen Spezies gerechnet werden, zu den Organismen also, welche in der Regel mehrgebärend sind. Die Einfrüchtigkeit tritt vor allem bei jungen und älteren Hündinnen auf. Die daraus resultierenden Probleme treten hauptsächlich im Zeitraum um die Geburt auf. Aufgrund der fehlenden Impulse, die von mehreren Früchten ausgehend die Geburt einleiten, wie stimulierende Uterusdehnung (Ferguson- Reflex) oder fetale Kortikoidkonzentration, kann es zu einem Übertragen der Frucht kommen.

Kommt es einige Tage nach errechnetem Termin dann zur Geburt, verläuft diese zumeist unter mehr oder weniger starken Komplikationen ab, da die einzelne Frucht in der Regel zu groß ist und der Uterusmund sich mangelhaft öffnet unter zeitgleicher Wehenschwäche, um die Welpen auszutreiben.

In der veterinärgynäkologischen Versorgung empfiehlt es sich eine rechtszeitige Entbindung mittels Kaiserschnittes bei uniparen (Einfrüchtigkeit) Hündinnen vorzunehmen.

Hunde bilden zusammen mit den Pferden die Gruppe der sozial intelligenten Haussäugetiere.

So spiegeln domestizierte Hunde häufig nicht nur verschiedene Eigenarten ihrer Besitzerin/ ihres Besitzers, sondern vielmehr auch Sorgen, Irritationen und Aufregungen.

Eine weise und auch leise Betreuung und Anleitung der tragenden Hündin durch die Besitzerin und den Besitzer sorgt nicht zuletzt für eine gesunde und schließlich auch erfolgreiche Zeit durch die Trächtigkeit der Hündin.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.